11月, 2017年

キレイと元気のカギは血管にあり!

血管を若く保つことは、動脈硬化や心筋梗塞などの生活習慣病を予防するだけでなく、外見にも影響することが分かってきて、「血管」 への注目が高まっていると日経ヘルス2017年12月号が伝えていました。

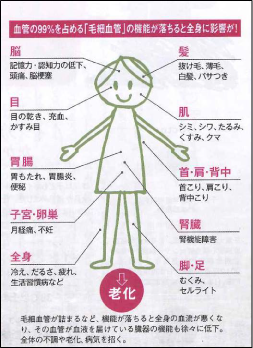

血管を若く保つことは、動脈硬化や心筋梗塞などの生活習慣病を予防するだけでなく、外見にも影響することが分かってきて、「血管」 への注目が高まっていると日経ヘルス2017年12月号が伝えていました。 ハーバード大学医学部の根来秀行客員教授は、こう語っています。 「血管の中でも、全血管面積の99%を占める 『毛細血管』 に注目してほしい。動脈と静脈の間に網目状に存在する毛細血管は、全身の細胞に栄養や酸素、ホルモン、熱を届け、二酸化炭素や老廃物を回収する重要な役割 を担う」。しかも 「肌は体の外側にあるため、毛細血管の状態がダイレクトに反映されやすい」 そうです。

ハーバード大学医学部の根来秀行客員教授は、こう語っています。 「血管の中でも、全血管面積の99%を占める 『毛細血管』 に注目してほしい。動脈と静脈の間に網目状に存在する毛細血管は、全身の細胞に栄養や酸素、ホルモン、熱を届け、二酸化炭素や老廃物を回収する重要な役割 を担う」。しかも 「肌は体の外側にあるため、毛細血管の状態がダイレクトに反映されやすい」 そうです。

年を取ると血管は衰え、毛細血管の数も減ります。そこで注目されているのが強い抗酸化力を持つポリフェノールの「ケルセチン」 です。野菜の中ではタマネギに多く含まれます。

ケルセチンに関しては強い抗酸化作用で体内に発生した活性酸素を消して血液をサラサラにし血管も守る、などといった、血管の若さ維持に関する多数 の研究報告があるそうです。

日経ヘルスには、タマネギを日々の食卓にのせて、血管力をアップしよう!と書かれていました。

配信 Willmake143

感染症防ぐ正しい手洗い

インフルエンザは国内で年間1千万人以上が感染し、特に12月から2月にかけて患者数が増えます。

インフルエンザは国内で年間1千万人以上が感染し、特に12月から2月にかけて患者数が増えます。インフルエンザや風邪の主な感染経路は、くしゃみや咳(せき)による飛沫感染ですが、ウィルスが付着した物に触れた手で目や鼻、口に触ることで間 接的に感染する接触感染も、見逃せない経路だと2017年11月25日の日経新聞コラム 「カラダづくり」 に書いてありました。

接触感染の予防に欠かせないのが手洗いです。聖マリアンナ医科大学感染症学講座の国島広之教授は 「インフルエンザの感染リスクは、せっけんを使った手洗いを1日5回以上すると3割ほど減り、10回以上だと5割程度減るという報告もある」と話していま す。

インフルエンザワクチンによる発症防止効果が4割前後といわれていることと比べると、日常生活で簡単に出来る手洗いの予防効果は侮れません。東京 都感染症情報センターのホームページで紹介されていた手洗い手順は次のようなものです。

配信 Willmake143

感染症防ぐ正しい手洗い

インフルエンザは国内で年間1千万人以上が感染し、特に12月から2月にかけて患者数が増えます。

インフルエンザは国内で年間1千万人以上が感染し、特に12月から2月にかけて患者数が増えます。インフルエンザや風邪の主な感染経路は、くしゃみや咳(せき)による飛沫感染ですが、ウィルスが付着した物に触れた手で目や鼻、口に触ることで間 接的に感染する接触感染も、見逃せない経路だと2017年11月25日の日経新聞コラム 「カラダづくり」 に書いてありました。

接触感染の予防に欠かせないのが手洗いです。聖マリアンナ医科大学感染症学講座の国島広之教授は 「インフルエンザの感染リスクは、せっけんを使った手洗いを1日5回以上すると3割ほど減り、10回以上だと5割程度減るという報告もある」と話していま す。

インフルエンザワクチンによる発症防止効果が4割前後といわれていることと比べると、日常生活で簡単に出来る手洗いの予防効果は侮れません。東京 都感染症情報センターのホームページで紹介されていた手洗い手順は次のようなものです。

配信 Willmake143

「座りすぎ」 が寿命を縮める

2017年11月10日に大修館書店から早稲田大学スポーツ科学学術院の岡浩一朗教授の“「座りすぎ」が寿命を縮める” という本が出版されました。

2017年11月10日に大修館書店から早稲田大学スポーツ科学学術院の岡浩一朗教授の“「座りすぎ」が寿命を縮める” という本が出版されました。NHKのクローズアップ現代やあさイチ、世界一受けたい授業などで 「座りすぎ」 が紹介されて大変注目を集めています。

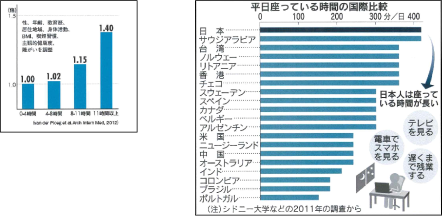

本の中で、オーストラリアのシドニー大学の研究者が、45歳以上の人たちに1日に何時間座っているかを尋ねて実施した追跡調査のことが書かれてい ます。この追跡調査は、22万2497名を3年近く追跡したもので、2012年に発表されています。

この調査によると、総死亡(がん、心臓病、脳卒中や心血管疾患で亡くなった人)の割合は、座っている時間が0〜4時間の人と比べて、11時間以上 座っている人たちは1.4倍も高かったという結果が出ているそうです。

現代の日本が長寿国なのは、今の高齢者の人たちが、よく体を動かす生活をし、食べ物も質素でバランスがとれた食生活をしていたからだと思われま す。

しかし今の日本人の1日に座っている時間は、世界的にもトップクラスです。座り過ぎが問題だとしたら、週末などにしっかり運動すれば大丈夫なので はないかと思いがちです。

それに対して、岡教授は 「多少運動しても座り過ぎによる健康リスクが簡単には下がらないことが問題なのです」 と指摘していました。

座り過ぎは老化を速めます。座り過ぎの人を減らすために、町ぐるみの 「座りすぎ解消計画」を進めていくことが岡教授の理想だそうです。

配信 Willmake143

「座りすぎ」 が寿命を縮める

2017年11月10日に大修館書店から早稲田大学スポーツ科学学術院の岡浩一朗教授の“「座りすぎ」が寿命を縮める” という本が出版されました。

2017年11月10日に大修館書店から早稲田大学スポーツ科学学術院の岡浩一朗教授の“「座りすぎ」が寿命を縮める” という本が出版されました。NHKのクローズアップ現代やあさイチ、世界一受けたい授業などで 「座りすぎ」 が紹介されて大変注目を集めています。

本の中で、オーストラリアのシドニー大学の研究者が、45歳以上の人たちに1日に何時間座っているかを尋ねて実施した追跡調査のことが書かれてい ます。この追跡調査は、22万2497名を3年近く追跡したもので、2012年に発表されています。

この調査によると、総死亡(がん、心臓病、脳卒中や心血管疾患で亡くなった人)の割合は、座っている時間が0〜4時間の人と比べて、11時間以上 座っている人たちは1.4倍も高かったという結果が出ているそうです。

現代の日本が長寿国なのは、今の高齢者の人たちが、よく体を動かす生活をし、食べ物も質素でバランスがとれた食生活をしていたからだと思われま す。

しかし今の日本人の1日に座っている時間は、世界的にもトップクラスです。座り過ぎが問題だとしたら、週末などにしっかり運動すれば大丈夫なので はないかと思いがちです。

それに対して、岡教授は 「多少運動しても座り過ぎによる健康リスクが簡単には下がらないことが問題なのです」 と指摘していました。

座り過ぎは老化を速めます。座り過ぎの人を減らすために、町ぐるみの 「座りすぎ解消計画」を進めていくことが岡教授の理想だそうです。

配信 Willmake143

血圧サージ

今、大きく注目されている、血圧の急上昇現象 「血圧サージ」 を2017年10月29日のNHKスペシャルがとりあげていました。

今、大きく注目されている、血圧の急上昇現象 「血圧サージ」 を2017年10月29日のNHKスペシャルがとりあげていました。

健康診断では 「血圧が正常」 とされる人の中に、あるタイミングだけ、まるで高波のような血圧の急上昇(サージ)を起こしている人がいることが最近わかってきたそうです。

“血圧サージ” は1回起きたからといって何らかの病気になってしまうわけではありません。

しかし、血圧サージが長い期間にわたってひんぱんに繰り返されると、慢性的に血圧が高い、いわゆる 「高血圧」 の人より臓器や血管の老化が進み、脳卒中などのリスクが高くなる可能性も判明したと番組は伝えていました。

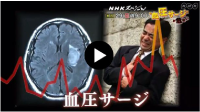

血圧は1日の中でゆるやかに変動しています。朝から日中にかけては、体を活動しやすくするために上昇、夜は休息のために低下します。

この変化を司る 「交感神経」 の働きが何らかの要因で異常になると、朝に必要以上に血圧が高まったり、休むべき夜に下がらなかったりしてしまいます。その結果、異常な乱高下が生み出さ れてしまうとのことです。

この変化を司る 「交感神経」 の働きが何らかの要因で異常になると、朝に必要以上に血圧が高まったり、休むべき夜に下がらなかったりしてしまいます。その結果、異常な乱高下が生み出さ れてしまうとのことです。

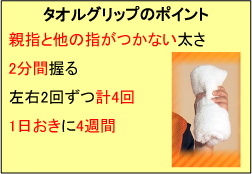

番組では、いま注目される血圧の改善法として、「ハンドグリップ法」を紹介していました。

全力の30%の力で何かを握ることにより血圧を改善する方法で、アメリカ心臓学会の運動療法などのガイドラインでも 「グレード2B(さらなるデータの蓄積が求められるが、恐らく推奨できる)」 と位置づけられている方法です。

全力の30%の力で何かを握ることにより血圧を改善する方法で、アメリカ心臓学会の運動療法などのガイドラインでも 「グレード2B(さらなるデータの蓄積が求められるが、恐らく推奨できる)」 と位置づけられている方法です。

番組で取材した専門家は、折りたたんだタオルを握ることで全力の20〜30%になることを突き止め、実際の高血圧患者への指導に活用しています。

配信 Willmake143

シワ・たるみ 「糖化」 が一因

実年齢より若く見える人と、老けて見える人がいます。老化の原因の一つに糖化という生体反応があり、その進行度合いが “見た目年齢” を左右 する可能性があると最近の研究で分かってきました。2017年10月21日付の日経新聞の 「カラダづくり」 の欄に書いてありました。

実年齢より若く見える人と、老けて見える人がいます。老化の原因の一つに糖化という生体反応があり、その進行度合いが “見た目年齢” を左右 する可能性があると最近の研究で分かってきました。2017年10月21日付の日経新聞の 「カラダづくり」 の欄に書いてありました。 糖化とは糖とたんぱく質が結びついて熱が加わった

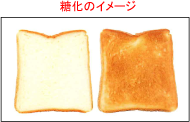

糖化とは糖とたんぱく質が結びついて熱が加わった時に起きる現象です。

例えば、パンケーキづくりで、小麦粉や砂糖(糖)と卵や牛乳(たんぱく質)を混ぜてフライパンで焼くと、表面がこんがりキツネ色になりますが、こ れも糖化の一例だそうです。

人の体内では食事で過剰摂取した糖質が血中で余り、体の組織や細胞を構成するたんぱく質にベタベタとくっつきます。これが体温で温められ、糖化が 起こります。

高血糖状態が長く続くほど糖化は進み、やがて体内のたんぱく質は糖まみれになって劣化し、老化物質AGE(終末糖化産物)という悪玉物質に変わっ てしまうと久留米大学医学部の山岸昌一教授は語っています。

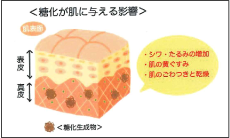

肌のコラーゲンが糖化しAGEが増えると、茶色いシミやシワ、たるみの原因になります。

肌のコラーゲンが糖化しAGEが増えると、茶色いシミやシワ、たるみの原因になります。血管のコラーゲンが糖化すると動脈硬化に、骨のコラーゲンが糖化すると骨粗鬆症に、目の水晶体にあるクリスタリンが糖化すると白内障になるリスク が高まるとのことです。

糖化とAGEの蓄積を抑えるには、食後血糖値の上昇をゆるやかにすること、食べる順番に気を配ることが有効だそうです。

野菜や海藻、キノコなどに含まれる食物繊維は、糖質の吸収をゆるやかにする働きがあります。サラダや野菜料理を食事の最初に取り、よくかんで食べ ること。若々しさと健康を保つために、糖化を防ぐ食生活を心がけようと書いてありました。

配信 Willmake143

のどの力

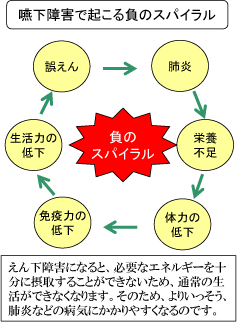

肺炎は、日本人の死因の第3位。

肺炎は、日本人の死因の第3位。平成28年の統計によると、肺炎による死亡者は約12万人となっていて、いま、肺炎で亡くなる方が急激に増えています。肺炎は、新「国民病」に なってしまっている状態です。

2017年10月14日に 「中経の文庫」 の新刊として 「9割の誤えん性肺炎はのどの力で防げる」が出版されました。

2017年10月14日に 「中経の文庫」 の新刊として 「9割の誤えん性肺炎はのどの力で防げる」が出版されました。著者は、 「主治医が見つかる診療所」 などの出演経験もある神綱記念病院耳鼻咽喉科

科長の浦長瀬昌宏先生です。

肺炎で死亡する人の9割以上が65歳以上なので、肺炎はおもに高齢者がかかりやすい病気です。そして、高齢者の肺炎の7割は 「誤えん性肺炎」 なのです。

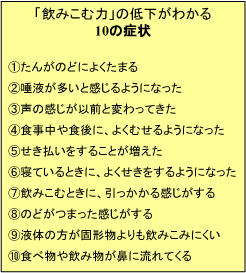

肺炎で死亡する人の9割以上が65歳以上なので、肺炎はおもに高齢者がかかりやすい病気です。そして、高齢者の肺炎の7割は 「誤えん性肺炎」 なのです。誤えん性肺炎を予防するためには、「飲みこむ力」 と 「気管から異物を吐き出す力」 を維持するしかない、つまり、のどをしっかり動かせるようにすることがもっとも重要になると本には書かれています。640円の文庫本です。おすすめの一冊 です。

配信 Willmake143

高齢者は入院で “悪化” する

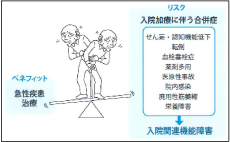

入院することで、寝たきりになる、認知症が進む、骨粗鬆症になる、心臓や肺の機能が弱る、介護度が上がるなど、高齢者の場合、元気になるはずの 入院で、起こってしまうさまざまなトラブルを週刊朝日の2017年10月6日号が紹介していました。

入院することで、寝たきりになる、認知症が進む、骨粗鬆症になる、心臓や肺の機能が弱る、介護度が上がるなど、高齢者の場合、元気になるはずの 入院で、起こってしまうさまざまなトラブルを週刊朝日の2017年10月6日号が紹介していました。東大病院で物忘れ外来などを担当した後、現在は認知症やがんなどの病気を専門とする、外来や訪問診療を行っているふくろうクリニック等々力院長の 山口潔先生によれば、上記のようなことを 「老年医学の世界では “入院関連機能障害” と呼び、問題視している」 そうです。

「入院関連機能障害は、入院のきっかけになった病気とは別に、入院によって新たに生じた機能障害のことです。

例えば、 “肺炎で入院した患者さんが、点滴治療を受けて安静にしていたところ、意識障害が起こったり、歩行困難な状態になったりして、退院後に介護が必要になっ た” という状態をいいます」

この機能障害は70歳以上の入院患者の3人に1人にみられるという報告もあり、高齢者を診ている医師であれば、日常的に経験していると山口先生 はいっています。

この機能障害は70歳以上の入院患者の3人に1人にみられるという報告もあり、高齢者を診ている医師であれば、日常的に経験していると山口先生 はいっています。こうした入院関連機能障害は、元気な高齢者には起こりにくく、余力が残っていない虚弱な高齢者で起こりやすいそうです。

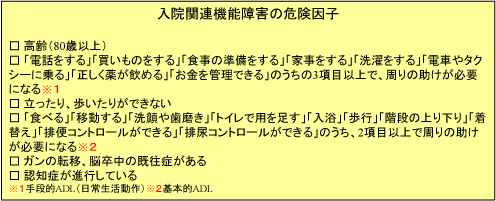

山口先生の取材から週刊朝日編集部がまとめた入院関連機能障害危険因子は下記のとおりです。

配信 Willmake143

健康寿命を左右する主食の選び方

日経Gooday2017年10月号に 「健康寿命を左右する主食の選び方」 という記事が載っていました。

日経Gooday2017年10月号に 「健康寿命を左右する主食の選び方」 という記事が載っていました。健康のため、そして肥満防止・ダイエットのために 「なるべく減らした方がいい!」 と最近よくいわれるのが糖質です。

では、糖質の摂取を抑えるにはどうすればいいのか。多くの人が真っ先に思いつくのが、ごはんやパンなどの主食を控えることでしょう。

食物繊維研究の第一人者で、食生活と腸内環境、生活習慣病の関係に詳しい大妻女子大学家政学部の青江誠一郎教授は、糖質を減らしたいからといっ て、単純に主食を減らすことには弊害があると指摘しています。ご飯を食べる量を減らすと、何が良くないのか?

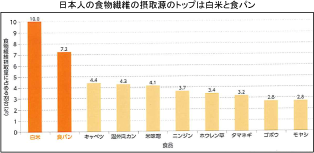

青江教授によれば 「ごはんは、日本人にとって非常に重要な食物繊維の摂取源」 なのだそうです。食物繊維の効能は、多くの人がイメージする “便通を改善する” だけではないことを力説しています。

青江教授によれば 「ごはんは、日本人にとって非常に重要な食物繊維の摂取源」 なのだそうです。食物繊維の効能は、多くの人がイメージする “便通を改善する” だけではないことを力説しています。食物繊維不足が、腸内細菌叢を乱し、有害菌が多い状態になると、腸のバリアが壊れて全身に炎症が起こるのだそうです。

日本人の食物繊維の摂取源の1位と2位は、白米と食パンです。食物繊維不足にある状況で、米やパン類などの主食を減らすということは、食物繊維不 足を加速させる原因にもなります。

穀物由来の食物繊維による健康効果が、近年続々と報告されています。穀物由来の食物繊維の摂取量が多いほど糖尿病リスクが低下する傾向が確認され ています。

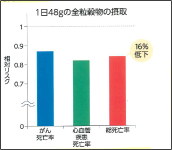

2016年には、世界的に有名な循環器系の医学雑誌「Circulation」に全粒穀物の摂取が増えるほど、がん、心血管疾患(心筋梗塞や脳 卒中)そして総死亡率が低くなるという研究結果が掲載されました。

2016年には、世界的に有名な循環器系の医学雑誌「Circulation」に全粒穀物の摂取が増えるほど、がん、心血管疾患(心筋梗塞や脳 卒中)そして総死亡率が低くなるという研究結果が掲載されました。青江教授は 「ポイントは主食の置き換えにある」 とアドバイスしています。まずは1日1食を精製されていない穀物(玄米など)に置き換えることをすすめています。

配信 Willmake143

« Older Entries