11月, 2014年

笑いは副作用ないクスリ

表情筋をほぐして、気分を軽くする 「笑み筋体操」 のことが、2014年11月22日の朝日新聞で紹介されていました。

表情筋をほぐして、気分を軽くする 「笑み筋体操」 のことが、2014年11月22日の朝日新聞で紹介されていました。

笑み筋体操は2005年に、筑波大学元教授(看護学)の林啓子さんが考案したものです。笑いの健康効果を調べるために、林さんらは糖尿病の患者さ んに漫才を40分見てもらったところ、退屈な講義を受けた場合と比べ、食後2時間の血糖値上昇が抑制されていたそうです。

まさに笑は副作用のないクスリだということで 「毎日お笑いを見て笑うのは難しいが、表情筋のトレーニングを通して笑いを習慣にしよう」 と体操を開発したと新聞記事には書かれていました。

笑み筋体操は現在、介護施設や企業の健康教室などで実施されています。30〜80代の男女22人を対象に、体操前後の変化を調べてみると、抑うつ 気分が軽減したほか、疲労感や眠気、頭痛、肩こりなどの自覚症状も少なくなっていたということです。

笑み筋体操には、笑顔をつくる表情筋を強制的に動かすことで、自然に笑った時と同じように脳が楽しく感じるというメカニズムが働いている可能性が あります。

苧阪直行・京都大学名誉教授(実験心理学)は、「自分で作り笑いをして鏡を見るだけでも楽しくなることが分かっています。楽しいから笑うの反対 で、笑うから楽しいとも言えるのです」 と語っていました。

配信 Willmake143

コツコツ骨活

骨は、常に古い骨を壊す 「破骨」 と新しい骨を作る 「造骨」 により生まれ変わっています。しかし、加齢により、破骨が造骨を上回ったり、カルシウムが不足したりすると骨内部がスカスカの骨粗鬆症となり、骨折の危険 度が増すという記事を2014年11月19日の読売新聞が載せていました。

骨は、常に古い骨を壊す 「破骨」 と新しい骨を作る 「造骨」 により生まれ変わっています。しかし、加齢により、破骨が造骨を上回ったり、カルシウムが不足したりすると骨内部がスカスカの骨粗鬆症となり、骨折の危険 度が増すという記事を2014年11月19日の読売新聞が載せていました。日本骨粗鬆症学会では、国内の骨粗鬆症患者は1300万人と推計しています。高齢者の患者が多いが、女性の場合はホルモンバランスが崩れると破骨 が増えるため、閉経後の女性は注意が必要だと書かれていました。

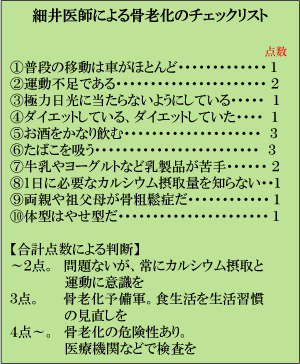

同学会理事の細井孝之医師は、記事の中で左記のような生活習慣などを基にした10項目の骨の老化チェックを推奨しています。

骨は主に、硬さを保つリン酸カルシウムと、しなやかさを保つコラーゲンなどの骨基質からできています。カルシウムは腸内での吸収を促進するビタミ ンDと一緒に取るのが望ましいそうです。

ダノンジャパンのヨーグルト 「ダノン デンシア」 は、1個でカルシウム350ミリグラムと1日分のビタミンD 5.0マイクログラムが摂取できると記事の中で紹介されていました。

配信 Willmake143

上手に歩いて病気を予防

日経新聞が、2014年11月16日に 「高齢者の寝たきり予防」 という記事を載せていました。記事の中で、高齢者がいつまでも元気に健康を維持するには、脳と動脈と筋肉をどう若返らせるかがキーポイントになると、筑波 大学の久野譜也教授が指摘しています。

日経新聞が、2014年11月16日に 「高齢者の寝たきり予防」 という記事を載せていました。記事の中で、高齢者がいつまでも元気に健康を維持するには、脳と動脈と筋肉をどう若返らせるかがキーポイントになると、筑波 大学の久野譜也教授が指摘しています。

歩くことは手軽な有酸素運動で、少しずつの累積でも意味があるので、まずは取組むことが重要です。1日に8000歩を目標にする上で、“なぜ、健 康な人は運動をしないのか?” という本が参考になります。

著者は東京都健康長寿医療センター研究所の青?幸利さんです。青?さんらが手掛けた中之条研究(群馬県中之条町で実施した10年以上の追跡調査) の成果は、NHK 「あさイチ」 「おはよう日本」 でも取り上げられ、話題を呼んでいます。

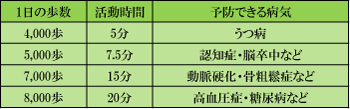

本の中で、1日の歩数と予防できる病気の対応図が載っていますが、下記の図は、それを簡単に整理したものです。

国は、基準歩数に比べて一定量の歩数が増加した場合に、買い物などに使える健幸ポイントを住民に付与する実証事業を地域と期間を限定して始めま した。健康づくりが買い物ポイントにつながる時代がきています。

国は、基準歩数に比べて一定量の歩数が増加した場合に、買い物などに使える健幸ポイントを住民に付与する実証事業を地域と期間を限定して始めま した。健康づくりが買い物ポイントにつながる時代がきています。

配信 Willmake143

野菜の色

色とりどりの野菜サラダは、疲れたときにも食欲がわきます。しかし、こうした野菜の色は、食欲増進に加え、健康管理に重要な成分をバランスよく 取るための情報にもなるという記事が2014年11月8日の日経新聞に載っていました。食品の色を決める成分には、ポリフェノールとカロテノイド の2つのタイプがあるそうです。

色とりどりの野菜サラダは、疲れたときにも食欲がわきます。しかし、こうした野菜の色は、食欲増進に加え、健康管理に重要な成分をバランスよく 取るための情報にもなるという記事が2014年11月8日の日経新聞に載っていました。食品の色を決める成分には、ポリフェノールとカロテノイド の2つのタイプがあるそうです。

食品総合研究所の山本万里さんは 「食事として取った糖質、脂質、タンパク質を消化・吸収していく過程で、体内にたくさんの酸化ストレスが生まれる。酸化ストレスはさまざまな病気のリスク を高めるため、野菜などの食物色素は酸化ストレスから身体を守る働きをしていると考えられる」 と話しています。

強い紫外線にさらされたり、害虫やウィルスなどが侵入したりしたときの防御成分として、植物は色素成分を発達させてきたので、こうした植物の有効 成分を食生活に取り入れることは健康維持に役立つのだそうです。

管理栄養士の杉本恵子さんは、食事のなかに 「5つの色」 を入れるという比較的簡単な方法を提唱していました。

5つの色とは赤・白・黄・緑・黒で、従来の栄養素の分類とは異なるが、いつも意識するだけで必要な栄養素が取れるといっています。

野菜の色を意識することは食事のバランスを整えることにつながるようです。

配信 Willmake143

女性のアンチエイジング

内科系総合雑誌・モダンフィジシャンの2014年11月号の特集は、女性のアンチエイジングでした。特集の企画編集をしたのは、山王メディカル センター女性医療センターの太田博明教授です。

内科系総合雑誌・モダンフィジシャンの2014年11月号の特集は、女性のアンチエイジングでした。特集の企画編集をしたのは、山王メディカル センター女性医療センターの太田博明教授です。

この特集には、口腔のアンチエイジングと歯のアンチエイジングが含まれています。その中で、口腔の機能を維持することは全身のアンチエイジングに とって重要な課題であると書かれていました。

顔面にある筋肉の約70%は口腔のまわりに集中していて、顔面の筋肉のうち日常的に使用される筋線維は全体の2〜3割に過ぎないそうです。

だから、年齢とは無関係に筋肉は使用しなければ衰えていきますので、顔面の筋力を鍛えることは口腔の機能維持にきわめて重要なのです。

顔面の筋肉は短期間で鍛えることが可能といわれていて、唾液分泌の促進も期待できます。唾液の分泌量の低下を招くドライマウスは、女性ホルモンで あるエストロゲンの減少が関係する更年期障害の一つとして捉えることができます。

このエストロゲンが低下し不足している状態においては、イソフラボンが補助的に作用し、更年期症状を緩和するといわれています。

イソフラボンはポリフェノールの一種で抗酸化作用があります。大豆由来の機能性成分エクオールがエストロゲンによく似た働きをし、女性特有の変化 を穏やかにしますが、そのエクオール含有食品として、科学的根拠に基づいて開発された大塚製薬のエクセルが、いま注目を集めています。

配信 Willmake143