1月, 2017年

甘酒は飲む美容液!

飲む美容液、飲む点滴といわれている甘酒が、健康的な発酵食品として再注目されているという記事を読売新聞が2017年1月29日に載せていま した。

飲む美容液、飲む点滴といわれている甘酒が、健康的な発酵食品として再注目されているという記事を読売新聞が2017年1月29日に載せていま した。

記事によれば、森永製菓が販売する 「甘酒」 の売り上げは、2010年との比較で、2016年は2.8倍まで伸びたそうです。

同社マーケティング本部は 「大学との共同研究で、継続的な飲用により、目の下のくまの改善につながったなどの結果も出ている」 とのことです。

NHKあさイチでも、2016年12月5日の番組の中で、驚きの “甘酒” パワーを紹介していました。番組ホームページには次のようなことが書かれていました。

「米こうじで作る昔ながらの甘酒は、ノンアルコール、ノンシュガーで、必須アミノ酸やビタミンB群、オリゴ糖などが豊富に含まれており、専門家 もヨーグルトに勝るとも劣らないと太鼓判を押すほど。近年の実験でも、乾燥肌がプルプルのお肌に改善した、スポーツの疲れが軽減した、便通がよく なったなど、さまざまな美容・健康効果が報告されています」

番組では、あさイチサポーターに2週間甘酒を飲んでもらい、肌の状態や体調の変化を調べたそうです。

その結果は、肌トラブルや疲労感が有意に改善。「頑固な便秘に悩んでいたのに毎日出るようになった」 「寝起きがよくなりイライラが減った」 といった報告も寄せられたそうです。

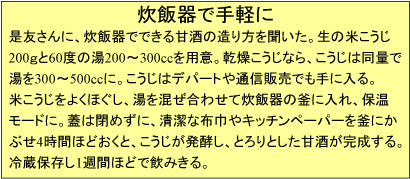

先の読売新聞の記事では、発酵食の研究や普及を行う日本発酵文化協会代表講師の是友麻希さんの炊飯器でできる甘酒の造り方が紹介されていました。

配信 Willmake143

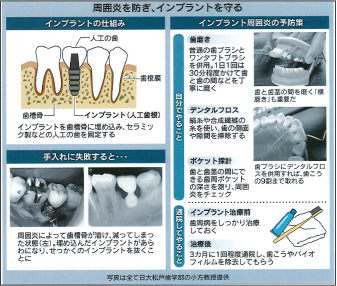

治療前後の手入れを怠ると・・・そのインプラント抜けるかも

インプラント治療の普及が進んでいるが、丁寧に手入れしないとインプラントの周囲に歯周病が起き、せっかく入れたインプラントを抜く羽目になる 人も多いことがわかってきた。インプラントを守るにはどうすればよいのか。こうした文章から始まる記事を日経新聞は2017年1月22日に載せて いました。記事のタイトルは「治療前後の手入れを怠ると・・・そのインプラント抜けるかも」です。

インプラント治療の普及が進んでいるが、丁寧に手入れしないとインプラントの周囲に歯周病が起き、せっかく入れたインプラントを抜く羽目になる 人も多いことがわかってきた。インプラントを守るにはどうすればよいのか。こうした文章から始まる記事を日経新聞は2017年1月22日に載せて いました。記事のタイトルは「治療前後の手入れを怠ると・・・そのインプラント抜けるかも」です。

大事なインプラントを守るのは、治療前後の手入れです。治療前後の手入れを怠ると、インプラントの周囲に細菌が感染して炎症が起きる 「インプラント周囲粘膜炎」 になります。悪化すると歯槽骨が溶け、「インプラント周囲炎」 に至ると書いてありました。

日本歯周病学会は昨年、インプラント治療を受けて3年以上たった267人の調査結果をまとめました。

その調査結果によれば、89人(33%)がインプラント周囲粘膜炎を、26人(9.7%)がインプラント周囲炎を起こしていたそうです。

その調査結果によれば、89人(33%)がインプラント周囲粘膜炎を、26人(9.7%)がインプラント周囲炎を起こしていたそうです。

大阪大学の前田芳信教授は 「インプラントはそもそも定期的に管理するものです」 と強調しています。記事は 「せっかく入れたインプラントだ。しっかりケアして長持ちさせたい」 という言葉で結ばれていました。

配信 Willmake143

毛細血管力で若返る

動脈、静脈、毛細血管というすべての血管の中で毛細血管が占める割合は99%です。体のすみずみまで血液を運ぶ毛細血管が、老化や病気の予防に 大きく関わっていることがわかってきました。

動脈、静脈、毛細血管というすべての血管の中で毛細血管が占める割合は99%です。体のすみずみまで血液を運ぶ毛細血管が、老化や病気の予防に 大きく関わっていることがわかってきました。

NHKガッテン!の2017年冬号の特集 「毛細血管力で若返る」 の中で、毛細血管のチカラで、皮膚から内臓まで、全身が若返る簡単ワザが解説されていました。

毛細血管がおとろえると、皮膚の新陳代謝が低下してシワやしみの原因になったり、認知症、ぜんそく、肝機能低下、腎臓病、網膜症などの病気を招く そうです。

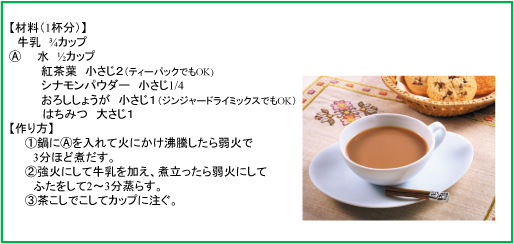

特集記事には毛細血管ケアのポイントが三つ載っていました。一つは、スキップや太極拳体操などの血流をアップさせる軽い運動、二つ目は毛細血管の 正常化に働く食材(シナモン、ヒハツなど)を活用した食生活、三つ目が入浴や首の保温などで冷えを防いで血流をキープする生活習慣です。

毛細血管若返りワザの食事編の中で、シナモンしょうがミルクティーが紹介されていましたので、試してみて下さい。

配信 Willmake143

“ご機嫌脳”の作り方

おとなスタイルという雑誌の2017年冬号で、脳科学者の中野信子さん

おとなスタイルという雑誌の2017年冬号で、脳科学者の中野信子さんが、「ご機嫌脳のつくり方」を解説していました。

脳科学者の中野信子さんによれば、以前よりも我慢が利かなくなった、すぐにカッと来て、不機嫌になりがちということが増えていたら、脳の中の “前頭葉” の機能が落ちているサインだそうです。

脳科学者の中野信子さんによれば、以前よりも我慢が利かなくなった、すぐにカッと来て、不機嫌になりがちということが増えていたら、脳の中の “前頭葉” の機能が落ちているサインだそうです。

前頭葉は脳の前方にあり、脳の司令塔と言われ、考えや行動をコントロールする大切な部分です。

中野さんは前頭葉の前頭前野と呼ばれる部分の衰えを防ぐトレーニングとして、今この瞬間の自分の感情を認知する練習をすすめています。

たとえば、怒りがこみ上げてきたら、「私、今、怒ってる。こういった状況になると私は怒るんだな」 と少し立ち止まる。なんで、怒っているんだろうと原因を分析したり、反省したりする必要はなく、まずは、怒っている自分を斜め上あたりから眺めるように、 客観的に自分を観察する練習です。

これは今話題の 「マインドフルネス」という訓練法です。「今の50代の女性は、“いつまでも若々しく” という価値観が主流で、脳や気持ち、身体の衰えを認めにくく、自分の状態を冷静に観察することを避け、客観視できない傾向が強いように感じます。

ですが、若さばかりを追い求めると、徐々に訪れる脳や身体の機能低下とバランスが取れなくなり、逆に気持ちは落ち込み、脳にも悪影響を与えてしま うことも。老いや衰えは、生物であれば仕方がないこと。ネガティブなことではありません。

そう考えると50代は、今ある姿を受け入れる準備をしないといけない時期だと思うのです。50代をどう過ごすかで、これから先の脳の機能も決ま ります。加齢で脳も変わっていくことも受け入れつつ、賢く成熟していけたら、もっと機嫌よく暮らせるようになるはずです」 と中野さんは言っています。

そう考えると50代は、今ある姿を受け入れる準備をしないといけない時期だと思うのです。50代をどう過ごすかで、これから先の脳の機能も決ま ります。加齢で脳も変わっていくことも受け入れつつ、賢く成熟していけたら、もっと機嫌よく暮らせるようになるはずです」 と中野さんは言っています。

配信 Willmake143

太らないおやつの選び方

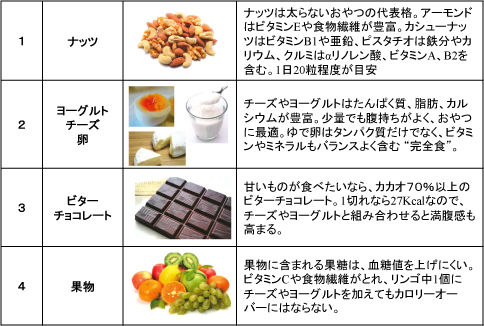

おやつは、選び方と食べ方に気をつければ、食べたほうが太りにくくなることがわかってきたそうです。日経ヘルス2017年2月号に 「太らないおやつの選び方」 が紹介されていました。

おやつは、選び方と食べ方に気をつければ、食べたほうが太りにくくなることがわかってきたそうです。日経ヘルス2017年2月号に 「太らないおやつの選び方」 が紹介されていました。

長年、栄養指導に当たり、著書 「太らない間食」 が話題となっている管理栄養士の足立香代子さんによれば 「12時に昼食をとるとして、夕食が8時以降になる場合、その間、何も食べないと、脳が栄養を欲して食欲をあおり、むしろ夕食を食べ過ぎてしまいがちにな る」 ということです。足立さんが、ベストなおやつとして挙げているのは次の4つです。

配信 Willmake143

食べる力

食べられない高齢者が急増しています。食べられなくなる原因は高齢者側にだけあるのではなく、医療の側にもあるという現実を3年前から取材を続 けてきた医療ジャーナリスト 塩田芳享さんの本が出版されました。

食べられない高齢者が急増しています。食べられなくなる原因は高齢者側にだけあるのではなく、医療の側にもあるという現実を3年前から取材を続 けてきた医療ジャーナリスト 塩田芳享さんの本が出版されました。2017年1月20日に文春新書として発行された 「口腔医療革命 食べる力」 という本です。

老人ホームなどに入居する高齢者が体調をくずした場合、このまま、口から食べていると誤嚥性肺炎を起こして、命を落とす危険もあるという理由か ら、管から栄養を摂る処置がされることがあります。

著者の塩田さんは、取材でこうした光景を目の当たりにするそうです。そして、本のはじまりで、こう書いています。

「医療は日々進歩し、日本人の平均寿命はどんどん延びている。しかし、そのために犠牲になってきたものがある。それは 「食べること」 だ。医師の仕事とは、病気を治し、命を守ること。そして、多くの専門医は自分の専門分野を最優先する。

「食べること」 は時として、治療の邪魔となり、危険なものにさえなることもある。だから、自分の専門分野の治療を優先する医師が 「食べさせない」 選択をすることは至極当然なことなのだ。

そもそも、医師は教育の課程でほとんど 「食べること」 を勉強しない。完全な専門外なのだ。だから、関心も薄く、軽視する。しかし、そのため超高齢化を迎えた現代、大きな問題が起こっている。

「食べられないというレッテルをはられる高齢者」 の急増である。皆さんは、この事実をご存知だろうか?」 塩田さんの新著の中には、高齢者の食べる力をサポートするために、懸命に努力している医師や看護師、歯科医師や歯科衛生士の働きぶりが紹介さえています。 食べることの意義をもう一度考えてみる上で、とても参考になる本です。

「食べられないというレッテルをはられる高齢者」 の急増である。皆さんは、この事実をご存知だろうか?」 塩田さんの新著の中には、高齢者の食べる力をサポートするために、懸命に努力している医師や看護師、歯科医師や歯科衛生士の働きぶりが紹介さえています。 食べることの意義をもう一度考えてみる上で、とても参考になる本です。

配信 Willmake143

体の冷え なぜ起こる

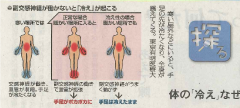

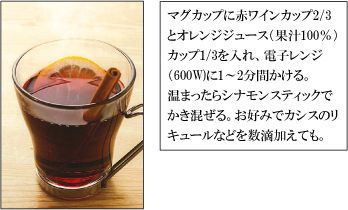

2016年12月8日の読売新聞に、体の冷えがなぜ起こるのかについての記事が載っていました。寒い屋外などにいると、手足の先が冷たくなり、 全身が震えてきます。これは、体の中心を守るための人体に備わっている機能ですと書かれていました。そんな屋外から暖かい屋内に入ると、毛細血管 が広がってポカポカしてきますが、冷え性の人は手足が冷たいままです。それは、自律神経が正しく働いていないためだそうです。体の機能が正常な ら、寒い場所では交感神経の働きで血管が収縮し、暖かくなると副交感神経が働いて血管を拡張させます。人の体はこの切り替えで体温を保っています が、冷えは、ストレスや生活習慣の乱れなどで、この切り替えがうまくいかない時に起こるそうです。熱を生み出すのは主に筋肉です。女性に冷え性が 多いのは、男性より筋肉量が少ないためです。無理なダイエットが冷えを悪化させることもあるので、管理栄養士の小山浩子さんは、記事の中で 「筋肉をつくるたんぱく質を

2016年12月8日の読売新聞に、体の冷えがなぜ起こるのかについての記事が載っていました。寒い屋外などにいると、手足の先が冷たくなり、 全身が震えてきます。これは、体の中心を守るための人体に備わっている機能ですと書かれていました。そんな屋外から暖かい屋内に入ると、毛細血管 が広がってポカポカしてきますが、冷え性の人は手足が冷たいままです。それは、自律神経が正しく働いていないためだそうです。体の機能が正常な ら、寒い場所では交感神経の働きで血管が収縮し、暖かくなると副交感神経が働いて血管を拡張させます。人の体はこの切り替えで体温を保っています が、冷えは、ストレスや生活習慣の乱れなどで、この切り替えがうまくいかない時に起こるそうです。熱を生み出すのは主に筋肉です。女性に冷え性が 多いのは、男性より筋肉量が少ないためです。無理なダイエットが冷えを悪化させることもあるので、管理栄養士の小山浩子さんは、記事の中で 「筋肉をつくるたんぱく質を毎食、とって」 と食生活の見直しを訴えていました。体温が下がって免疫が低下し、代謝も悪くなると、病気になりやすくなります。冷えは万病のもとです。趣味どきっ!とい うNHKテキストに、あったか対策として、簡単ホットワインの作り方が載っていました。ご紹介しておきます。

配信 Willmake143

笑いは副作用のないクスリ

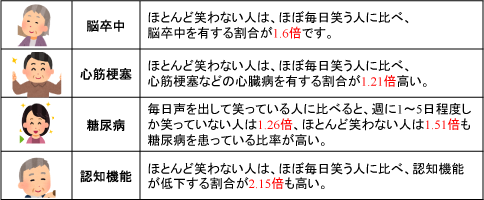

2017年1月7日の日経新聞に、「笑う門には健康来る」という記事が載っていました。

2017年1月7日の日経新聞に、「笑う門には健康来る」という記事が載っていました。

全国の65歳以上の男女約2万人を対象にした調査によれば、普段ほとんど笑わない高齢者は、毎日よく笑う高齢者より、1.54倍「健康状態がよく ない」と感じているそうです。

調査を実施したメンバーの一人の東京大学大学院の近藤尚己准教授(公衆衛生学)は、「健康に対する自己評価が低い人ほど、寝たきりになる割合や死 亡率が高いことがわかっている」とコメントしています。

笑うと緊張をほぐす副交感神経が優位になってリラックスします。また、笑うときは腹筋などの多くの筋肉を使っているので、笑うこと自体が有酸素運 動になっています。これらが、笑いの健康効果を生んでいると思われます。

「幸せだから笑うのではない。笑うから幸せなのだ。」 というフランスの哲学者の言葉がありますが、作り笑いでも脳血流量が増えるなど、本当に笑った時と同じような反応が起こるそうです。

笑いを体操と捉え、気分に関係なく笑う動作をする「笑いヨガ」が各地の健康教室などで活用されていると記事には書かれていました。

配信 Willmake143